Carrière, salaire : radioscopie de la fonction QSE

A l’Afnor, on aime les fonctions QSE. Qualité (Q), sécurité (S), environnement (E ) : ces trois sujets sont au cœur de grandes normes volontaires internationale (respectivement ISO 9001, 45001 et 14001). Mais qui sont les personnes qui évoluent dans cet univers, exactement ? Que font-elles, d’où viennent-elles, combien gagnent-elles ? Une étude réalisée par le cabinet Time to Be pour AFNOR Compétences et Parcours Croisés en tire le portrait-robot, sur la base de 1 462 questionnaires. Vous pouvez en obtenir la restitution intégrale en réécoutant le webinaire de présentation du 18 septembre 2025, disponible ici .

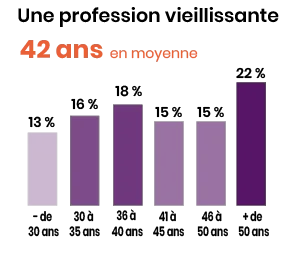

Tout d’abord, la fonction semble se féminiser : la responsable QSE représente 63 % des répondants, alors qu’en 2018, la proportion était de 54 %. Un métier assez féminisé, donc, à l’encontre de certaines idées reçues, mais qui l’est de moins en moins lorsqu’on gravit l’échelle des responsabilités managériales (lire plus loin). Notre étude conclue à une féminisation de la profession, mais aussi à un vieillissement : la moyenne d’âge s’établit à 42 ans, contre 39 ans en 2018. On y trouve plus de seniors que de juniors : 22 % ont plus de cinquante ans et 13 % moins de trente ans, un déséquilibre beaucoup plus marqué qu’il y a sept ans.

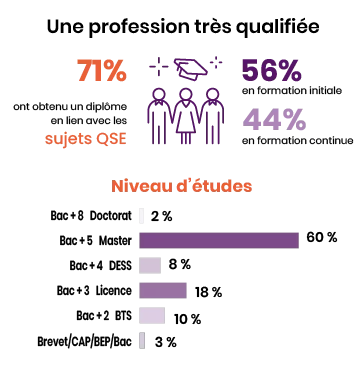

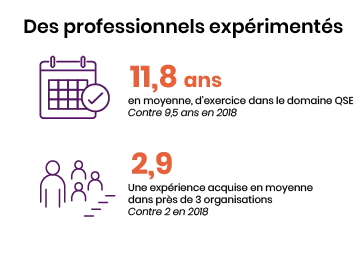

Hommes et femmes de cet univers sont tous diplômés, majoritairement de filières QSE en formation initiale à l’université menant à un niveau bac + 5. Le diplôme QSE semble structurer des trajectoires plus spécialisées, orientées vers les fonctions cœur du métier, les référentiels normatifs et l’évolution professionnelle, commente Anne-Laure Mauduit-Devillers, consultante spécialiste du domaine, partenaire d’AFNOR Parcours Croisés pour cette étude. Une fois en poste, les responsables QSE y restent, et de plus en plus longtemps : ils affichent près de douze ans d’ancienneté au compteur, contre neuf ans et demi en 2018. Cette expérience est exercée dans trois organisations en moyenne (2,9 exactement). Comme ce chiffre de la mobilité était de deux il y a sept ans, on peut y voir un effet du relatif vieillissement de cette population.

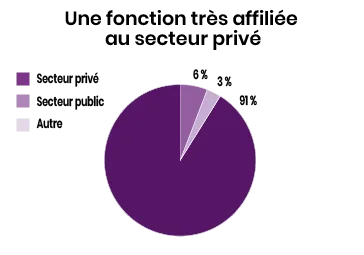

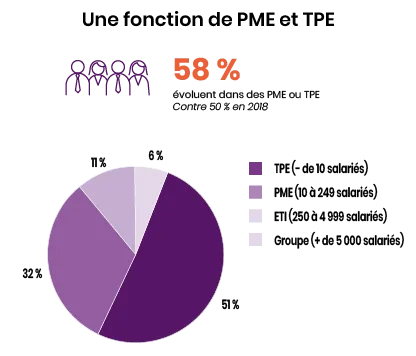

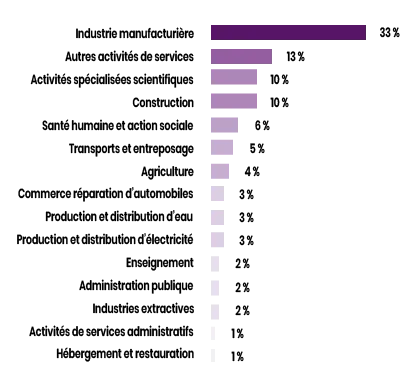

Quelles sont ces organisations au fil desquelles le ou la professionnelle QSE effectue sa carrière ? La réponse est claire : à 91 %, ce sont des entreprises privées. 6 % exercent dans le secteur public. Le secteur privé est, une fois sur trois, celui des industries manufacturières. Le deuxième secteur cité est celui, très large, des services (13 %). Ces entreprises sont, une fois sur deux, des PME de 10 à 249 salariés. Viennent ensuite les entreprises de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés), les grands groupes (plus de 5 000) et les TPE (moins de 10). Tout cela, avec un rattachement le plus souvent au siège, davantage qu’à un site ou à une filiale.

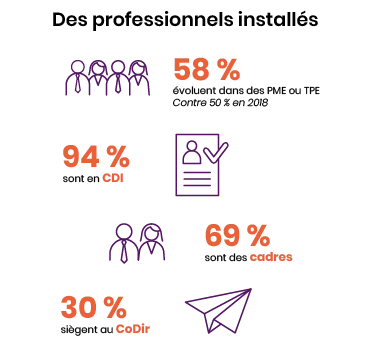

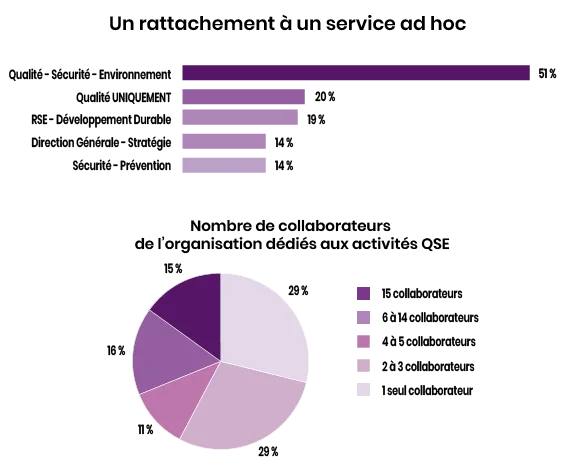

L’étude montre aussi que la fonction QSE est une fonction bien installée dans l’entreprise : 94 % des professionnels sont en CDI, avec un titre qui est celui de « responsable » à 58 %. Viennent ensuite les titres d’« ingénieur », de « coordinateur » et de « directeur » (au masculin comme au féminin, bien sûr). Le statut cadre est dominant : 69 %. Un sur trois siège au comité de direction : 30 % exactement. Avec quel périmètre ? « QSE » à 41 %, « qualité » seule à 28 %, « HSE » à 6 %, le H désignant « hygiène ». La fonction QSE combinée connaît une progression significative, avec des professionnels qui assument davantage de responsabilités et élargissent l’étendue de leurs missions , commente Anne-Laure Mauduit-Devillers, en constatant qu’au lieu des 41 % de QSE de 2025, ils étaient 33 % en 2018. Subtilité : le périmètre d’exercice ne coïncide pas forcément avec le département de rattachement, puisqu’en face des 41 % exerçant sur un périmètre dit QSE, avec des sujets qualité, sécurité et environnement, 57 % le font depuis une case de l’organigramme qui porte vraiment l’intitulé QSE. Ce département ou service de rattachement est intitulé « qualité » dans 20 % des cas, « RSE » dans 19 % des cas, et c’est carrément la direction générale dans 14 % des cas. Ce service compte le plus souvent un seul (29 % des cas) ou bien deux à trois (29 % des cas aussi) collaborateurs. Evidemment, plus la taille de l’entreprise est grande, plus l’effectif QSE est nombreux : 93 collaborateurs sur les sujets QSE dans les grands groupes !

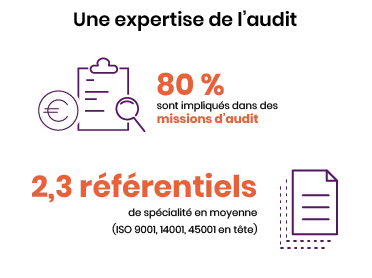

Qui dit service et équipe ad hoc, dit management. Sur ce plan, 45 % des professionnels se disent managers. L’inéquité de genre joue alors à plein : ceux qui managent le plus sont les hommes (53 % managent contre 42% des femmes), alors qu’ils ne sont pas majoritaires parmi l’ensemble des répondants, comme vu au départ. Budgétairement parlant, un professionnel sur trois gère un budget, et pour près des deux tiers de ceux-ci, le montant géré est inférieur à 100 000 euros. En termes de missions, l’aspect international n’est pas dominant (30 % seulement citent cette dimension) ; c’est bien les missions d’audit qui ressortent massivement : 80 % des professionnels en ont, ou du moins sont impliqués, aussi bien pour de l’audit interne que pour de l’audit fournisseurs. En toute logique, les référentiels sur lesquels ils ont amenés à auditer sont ceux la QSE : ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Les normes ISO 26000 et ISO 50001 sont loin derrière, citées respectivement par 8 % et 7 %.

Le public des professionnels QSE est un public choyé par AFNOR Compétences, filiale du groupe AFNOR, qui met à sa disposition de nombreuses formations, tant sur les normes de la QSE , les différentes dimensions de la qualité , que sur les méthodologies d’audit . L’étude comporte justement un volet sur les compétences, regroupées en six grandes familles :

- gouvernance et stratégie

- pilotage et indicateurs

- agilité et innovation

- communication et pédagogie

- pilotage et gestion des équipes

- vision systémique et collaborative.

Les 18 compétences étudiées montrent que les priorités sont : intégrer le ou la responsable QSE dans la gouvernance, incarner un leadership transversal, piloter les transformations, mobiliser l’intelligence collective et savoir communiquer. C’est là un changement culturel : le ou la QSE devient un acteur stratégique de performance globale, au-delà de la seule conformité et de la technique, commente Anne-Laure Mauduit-Devillers, qui note aussi lien plus fort entre fonction QSE et RSE.

Pont avec la RSE, performance globale… L’étude des compétences confirme l’analyse faite de l’essor de l’intitulé QSE plus haut, à savoir que les missions du ou de la responsable QSE se sont enrichies. Deux tiers valident cette idée d’enrichissement des missions. Mais malgré cela, la reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous. 56 % des professionnels en poste ont la sensation d’être moins bien à beaucoup moins bien payés que leurs pairs, commente Anne-Laure Mauduit-Devillers. Même si ce taux baisse significativement par rapport à 2018, puisqu’il était à l’époque de 74 %, il y a bien un décalage entre contribution réelle et reconnaissance. Et pas qu’en termes de salaire : place dans les décisions, visibilité stratégique sont aussi sources de frustration.

Le salaire, justement : quel est-il ? Le fixe s’élève en moyenne à 47 400 euros bruts annuels, éventuels 13e et 14e mois inclus, et le variable à 4 600 euros. En sept ans, le fixe a augmenté de 6 400 euros. Il s’agit bien d’une moyenne, la tranche de salaire fixe la plus couramment citée étant celle de 50 à 59 000 euros, au gré des tailles d’entreprises. Evidemment, cette rémunération évolue selon que la personne porte le titre de directeur, chef de projet, consultant, ou autre. Le titre de directeur ressort avec un salaire fixe moyen de 77 900 euros, soit 11 700 euros de plus qu’en 2018.

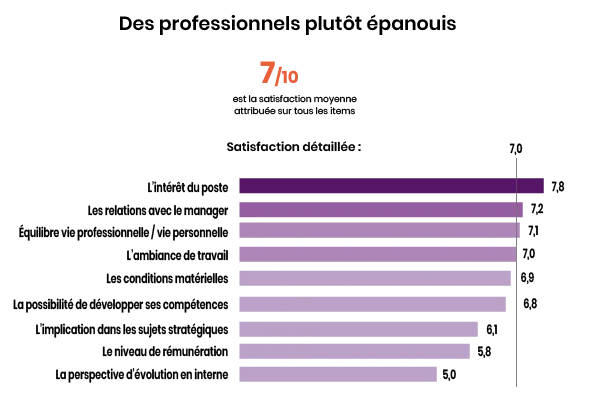

Finissons sur ce constat qui inspire un enthousiasme relatif : le ou la professionnelle QSE est un ou une professionnelle plutôt épanouie. Le score de satisfaction sur le poste s’établit en moyenne à 7 sur 10 (contre 6,4 en 2018), les quatre premiers critères de satisfaction cités étant l’intérêt du poste, l’ambiance de travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les relations avec le manager. Nous avons accolé l’adjectif « relatif » au mot « enthousiasme » car nous observons une petite alerte sur les perspectives d’évolution en interne, critère qui ne récolte qu’un score de 5 sur 10. Or, 47 % des professionnels se voient à un autre poste dans trois ans, idéalement à un niveau de poste supérieur (26 %). Cela génère une légère frustration qui se reflète dans les réponses à la question des situations redoutées : un professionnel sur deux dit qu’il craint de rester au salaire actuel. Cette réponse est citée en premier par un quart de l’échantillon. Quête d’une progression hiérarchique, quête de sens, équilibre de vie, reconversion… En filigrane, nous avons affaire à une fonction encore à la recherche de reconnaissance et de projection, conclut Anne-Laure Mauduit-Devillers.